Aktuell

Effort + Flow

Fr., 16. Jan. 26 – So., 29. März 26

Theo Jansen „Ordis“

Aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Barmen: „Effort + Flow – Kunst und Mathematik im Austausch“ 16. Januar 2026 – 29. März 2026 / Do-So 14:00-18:00

Aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Barmen: „Effort + Flow“ in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich SFB 1701: Port-Hamiltonian Systems der Bergischen Universität Wuppertal gefördert durch die DFG

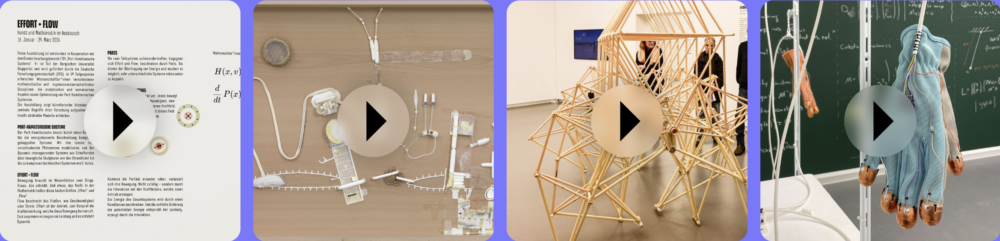

Die Ausstellung „effort + flow – Mathematik und Kunst im Austausch“ entsteht in Kooperation mit dem DFG-geförderten Sonderforschungsbereich Port-Hamiltonian Systems, der an der Schnittstelle von Mathematik, Ingenieurwesen und Physik grundlegende Modelle für Energieflüsse und dynamische Wechselwirkungen erforscht. Erstmals werden diese theoretischen Konzepte in Beziehung zu künstlerischen Arbeiten gesetzt und zugleich als Impulse für gestalterische und künstlerische Forschung genutzt.

Im Zentrum stehen Werke, die Prinzipien mathematischer Modellbildung reflektieren: Energie, die in Objekten und Umwelten zirkuliert; Kräfte, die sich koppeln und rückkoppeln; Felder, die sich organisieren, schwingen oder Gleichgewichte suchen; Schnittstellen, an denen Systeme aufeinandertreffen. Gezeigt werden Installationen, Objekte, Videos und interaktive Experimente u. a. von Katja Davar, Sabrina Fritsch, Theo Jansen, Fischli/Weiss und Thomas Rentmeister. Sie reichen von algorithmischen und kinetischen Prozessen bis hin zu Arbeiten, die ökologische oder soziale Systeme sichtbar machen.

Künstler*innen u.A.:

Victoria di Bello, Attila Csörgő, Katja Davar, Fischli/Weiss, Sabrina Fritsch, Aaron Göke, Philip Gröning, Theo Jansen, Tanja Kodlin, Maximilian Petzold, Martin Pfeifle, Thomas Rentmeister, Seminar „Drawbots“ von Studierenden der Architektur BUW (Prof. Holger Hoffmann, Heiner Verhaeg), Studierende Design Interaktiver Medien BUW (Prof. Kristian Wolf, Juliane Ahn), Theresa Weber

Für die aktuelle Ausstellung „Effort + Flow“ wurde ein Audioguide entwickelt >> zum Audioguide

Vielen herzlichen Dank an die Konzeptentwickler und Sprecher: Ben Joy Muin, Johanna Christians, Andreas Frommer, Pascal Heymoß, Jan Lorenz, Lara Löhken, Matthias Menge, Jose Jimenez Merchan, Sarid Tanski und Chiara Weuste.

Unser „Effort + Flow“ Begleitheft der Ausstellung zum Herunterladen.

Das Begleitheft speziell für Kinder finden Sie zum Mitnehmen in unserer Ausstellung.

16. Januar 2026 – 29. März 2026

Vernissage 16.1. / 19:00

Kunsthalle Barmen

Geschwister-Scholl-Platz 4-6-, Wuppertal

GESCHLOSSEN

Altweiber

Do., 12. Feb. 26 – Do., 12. Feb. 26

Josi Hartmann 2025 Bastian Hoffmann

Am Altweiber-Donnerstag haben wir leider geschlossen.