Aktuell

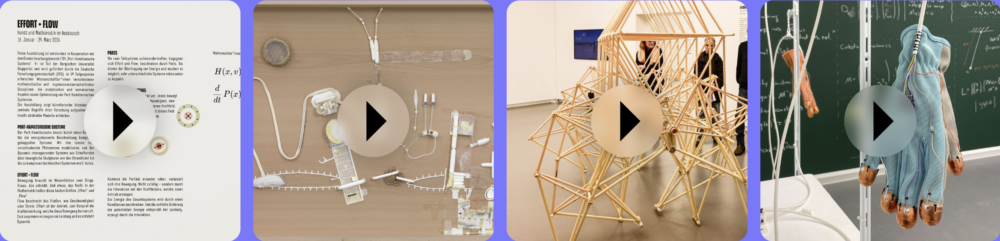

Effort + Flow

Fr., 16. Jan. 26 – So., 29. März 26

Theo Jansen „Ordis“

Aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Barmen: „Effort + Flow – Kunst und Mathematik im Austausch“ 16. Januar 2026 – 29. März 2026 / Do-So 14:00-18:00

Aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Barmen: „Effort + Flow“ in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich SFB 1701: Port-Hamiltonian Systems der Bergischen Universität Wuppertal gefördert durch die DFG

Die Ausstellung „effort + flow – Mathematik und Kunst im Austausch“ entsteht in Kooperation mit dem DFG-geförderten Sonderforschungsbereich Port-Hamiltonian Systems, der an der Schnittstelle von Mathematik, Ingenieurwesen und Physik grundlegende Modelle für Energieflüsse und dynamische Wechselwirkungen erforscht. Erstmals werden diese theoretischen Konzepte in Beziehung zu künstlerischen Arbeiten gesetzt und zugleich als Impulse für gestalterische und künstlerische Forschung genutzt.

Im Zentrum stehen Werke, die Prinzipien mathematischer Modellbildung reflektieren: Energie, die in Objekten und Umwelten zirkuliert; Kräfte, die sich koppeln und rückkoppeln; Felder, die sich organisieren, schwingen oder Gleichgewichte suchen; Schnittstellen, an denen Systeme aufeinandertreffen. Gezeigt werden Installationen, Objekte, Videos und interaktive Experimente u. a. von Katja Davar, Sabrina Fritsch, Theo Jansen, Fischli/Weiss und Thomas Rentmeister. Sie reichen von algorithmischen und kinetischen Prozessen bis hin zu Arbeiten, die ökologische oder soziale Systeme sichtbar machen.

Künstler*innen u.A.:

Victoria di Bello, Attila Csörgő, Katja Davar, Fischli/Weiss, Sabrina Fritsch, Aaron Göke, Philip Gröning, Theo Jansen, Tanja Kodlin, Maximilian Petzold, Martin Pfeifle, Thomas Rentmeister, Seminar „Drawbots“ von Studierenden der Architektur BUW (Prof. Holger Hoffmann, Heiner Verhaeg), Studierende Design Interaktiver Medien BUW (Prof. Kristian Wolf, Juliane Ahn), Theresa Weber

Für die aktuelle Ausstellung „Effort + Flow“ wurde ein Audioguide entwickelt >> zum Audioguide

Vielen herzlichen Dank an die Konzeptentwickler und Sprecher: Ben Joy Muin, Johanna Christians, Andreas Frommer, Pascal Heymoß, Jan Lorenz, Lara Löhken, Matthias Menge, Jose Jimenez Merchan, Sarid Tanski und Chiara Weuste.

Unser „Effort + Flow“ Begleitheft der Ausstellung zum Herunterladen.

Das Begleitheft speziell für Kinder finden Sie zum Mitnehmen in unserer Ausstellung.

16. Januar 2026 – 29. März 2026

Vernissage 16.1. / 19:00

Kunsthalle Barmen

Geschwister-Scholl-Platz 4-6-, Wuppertal

Vorschau

Merry Company

Coming soon!

Sa., 23. Mai 26 – So., 13. Sep. 26

Neue Ausstellung in der Kunsthalle Barmen in der wir uns mit der Kraft der Gemeinschaft beschäftigen.

Rückblick

Ex Nihilo

Fr., 17. Okt. 25 – So., 14. Dez. 25

Kunsthalle Barmen, 2025

Wie entsteht eigentlich Kunst? Die Ausstellung „Ex Nihilo“ hinterfragt den Mythos vom künstlerischen Schaffen aus dem Nichts. Sie zeigt, wie künstlerische Wissens- und Werkproduktion in Praktiken wie rumlaufen, diskursiv cornern, ausschlafen, verweigern,

Wie entsteht eigentlich Kunst? Die Ausstellung „EX NIHILO – Prozesse künstlerischer Arbeit“ hinterfragt den Mythos vom künstlerischen Schaffen aus dem Nichts. Sie zeigt, wie künstlerische Wissens- und Werkproduktion in Praktiken wie rumlaufen, diskursiv cornern, ausschlafen, verweigern, basteln, zerstören und ausstellen Gestalt gewinnt.

17. Oktober 2025 – 14. Dezember 2025

Künstler*innen: Yesim Akdeniz, Havîn Al-Sîndy, Friedrich von Borries, Campus Walks, Valerie Feldhaus, Daniela Georgieva, HFBK – Seminar von Borries, Bastian Hoffmann, Kadji Elisabeth, Andrea Pichl, Martin Pfeifle, Peter Piller, Daniel Poller, Practic_Transform’25, Corinne Riepert, Cordula Sauer, Julia Schade, Lennart Schneider, Richard Seel, Samuel Treindl

AUF DEM GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ

Martin Pfeifle DUSK, 2025

Martin Pfeifle reagiert in seiner künstlerischen Arbeit auf die gebauten Besonderheiten der Kunsthalle Barmen und schafft einen Bezug zu der Architektur, die uns umgibt. Mit einem leichten Augenzwinkern nähert er sich dem Begriff des Monumentalen und hinterfragt die Herrschaftsbegriffe der ehemaligen Ruhmeshalle. Für die KHB hat er eine neue Arbeit entwickelt, welche die imposanten Säulen des Eingangsportals in Lampen verwandelt. Während zur Einweihung des Gebäudes von Erdmann Hartig am 24. Oktober 1900 ein überdimensionaler Teppich, Militär und Pickelhauben das Bild bestimmten, überschreibt Pfeifle 125 Jahre später den herrschaftlichen Zugang zum Gebäude mit einer wohligen Atmosphäre. Die vier Lampenschirme transformieren den herbstlich, winterlichen Außenraum in einen Begegnungsort, der zum „cornern“ einlädt und in seiner Materialität an gebastelte Schrebergärten erinnert. Die Künstlerin Daniela Georgieva wird am Do 23.10. um 18:00 mit einer Performance auf die Arbeit von Martin Pfeifle reagieren. Sie reflektiert in ihrer ortsspezifischen performativen Intervention unter anderem die Monumentalität des Gebäudes und seine Unnahbarkeit indem sie die künstlerische Praxis des “Herumlaufens” produktiv einsetzt. Mit freundlicher Unterstützung der Stadtsparkasse Wuppertal

Samuel Treindl Rotation Suggestio / Social Nudge, 2025, aus der Werkreihe: Produktionsprojekte / Forschungsstelle für anarchistische Produktion

In seinem Werk Rotation Suggestio / Social Nudge entwickelt Samuel Treindl eine prozessorientierte Betonskulptur, deren Entstehung Teil des künstlerischen Konzepts ist. In einer drehbaren Schalung wird Beton schichtweise gegossen, sodass ein Hohlkörper entsteht, der zwischen Skulptur, architektonischem Objekt und Rauminstallation oszilliert. Während der Ausstellung verändert sich die Arbeit, sie rollt, kippt und dreht sich. Die Schalung dient dabei nicht nur als Werkzeug, sondern wird selbst zum Teil der Skulptur. Unfertigkeit, Offenheit und Brüche sind zentrale Bestandteile des Werks, das keine abgeschlossene Form anstrebt. Treindl versteht es als Experiment im Sinne seiner Forschungsstelle für anarchistische Produktion (FFAP), die Gestaltungsprozesse jenseits normativer Produktionsweisen untersucht und Handwerk, Zufall und poetische Konstruktion miteinander verbindet. Das Werk wird vor der Kunsthalle auf dem Geschwister-Scholl-Platz gefertigt. Wer vorbeikommt, kann erleben wie die Skulptur sich wandelt – bis sie am Ende ausgeschalt wird: Sa 18.10. / So 26.10. / So 02.11 / Do 06.11. jeweils 14:30 – 16:00

RAUM 1

Friedrich von Borries Methoden der Kunst, 2025

Vom Rumlaufen bis zur Zerstörung – Friedrich von Borries’ Schaubild zeigt Methoden künstlerischer Wissensproduktion, die gängigen Vorstellungen von Effizienz widersprechen.Das Modell beschreibt den Entstehungsprozess von Kunst als Abfolge prägnanter Phasen, die jede Form genialischer Verklärung vermeiden: rumlaufen, diskursiv cornern, ausschlafen, verweigern, basteln, zerstören, ausstellen und wieder von vorn beginnen. Der Prozess beginnt mit dem ziellosen Umherwandern und dem Sammeln von Eindrücken im Stadtraum, ähnlich dem Flanieren bei Walter Benjamin oder der Promenadologie nach Lucius Burckhardt. Auch das „Cornern“, das Verweilen im öffentlichen Raum wird als soziale Praxis verstanden, in der Gespräche und Ideen entstehen. Ruhe, etwa durch Ausschlafen, ist keine Untätigkeit, sondern eine wichtige Denkphase. Verweigerung und Basteln stehen für Widerstand und Improvisation, besonders unter Bedingungen des Mangels. Am Ende steht die Sichtbarmachung im öffentlichen Raum oder die bewusste Zerstörung als Teil eines fortlaufenden kreativen Zyklus.

Daniel Poller Unter den Linden, 2025

Daniel Poller ist ein fotografischer Beobachter des urbanen Raums, der den Blick auf Feinheiten der gebauten Umwelt und die darin vorhandenen Lebewesen lenkt. Er reflektiert dabei das Wechselspiel zwischen Geschichte, Stadtraum und Natur. Die Serie „Unter den Linden“ basiert auf seiner Langzeitauseinandersetzung mit Eucallipterus tiliae, besser bekannt als Lindenblattlaus. Dieses nur wenige Millimeter große Lebewesen greift alljährlich durch seine Ausscheidungen in das Leben der Großstädte massiv ein, indem es flächendeckend alles mit sogenanntem Honigtau überzieht. Seit mehreren Jahren spürt Poller diesen Kleinstlebewesen und ihren Überresten nach. Zu diesem Zweck bewegte und bewegt sich der Künstler immer wieder entlang der Alleen, die die knapp 190.000 Linden Berlins bilden. Im natürlichen Habitat der Tiere stieß er dabei immer wieder auf ausgebrannte Autowracks, die als stumme Zeugnisse vernichteter Wohlstandssymbole auch unter den Bäumen zu finden waren.

Yeşim Akdeniz New Faces in Town, 2025

In New Faces in Town konstruiert Yeşim Akdeniz ironische wie poetische Objekte, die zwischen industrieller Serienfertigung und handwerklicher Arbeit oszillieren. Im Zentrum stehen skulpturale Lampen, deren Basis ein Koffer bildet und die aus fabrikgefertigten Schuhen sowie handgeschweißtem Eisenelementen komponiert sind. Die hybriden Objekte erzählen von Mobilität, Migration und Arbeit, erkennbar an den Materialien und deren Herkunft. Intuitiv erfassbar in der Erzählung die mit der Zusammenfügung der einander fremden Objekte einhergeht. Akdeniz zeigt uns, wie scheinbar alltägliche Dinge wie Schuhe, Koffer und Lampen stille Zeugen größerer Systeme werden: Lieferketten, Arbeitskraft, globaler Konsum und unsichtbare Machtverhältnisse. New Faces in Town öffnet einen Raum, in dem wir Objekte neu denken und erkennen, wie vieles von dem, was uns umgibt, Geschichten trägt, die wir bei sorgfältiger Betrachtung lesen können. Yeşim Akdeniz Self-Portrait as an Orientalist Carpet, 2025 Die fortlaufende Serie Self-Portrait as an Orientalist Carpet besteht aus großformatigen Textilarbeiten, die an traditionelle anatolische Decken erinnern. Einst über Generationen weitergegeben, ist dieses Handwerk zunehmend von industrieller Fertigung verdrängt worden. Die Serie untersucht einerseits den Orientalismus, andererseits hinterfragen diese Arbeiten, indem sie Selbstrepräsentation mit dekorativen Motiven verbinden, festgeschriebene Vorstellungen von Kultur, Identität und Authentizität und verwischen die Grenzen zwischen Porträt und Textil. So erkunden sie, wie Identitäten – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn – in kulturelle und historische Narrative eingewebt sind.

Campus Walks 2019-2025/2015

Valerie Feldhaus, Aaron Göke, Jessica Grah, Michelle Huhn, Josef Kirschner, Sophie Klein, Philine Lammert, Laura Ruiz Moreno, Ben Joy Muin, Fabian Nette, Luisa Reinhard, Eva Rosen, Sarah Sewering, Paul Schraa, Michelle Sobotta, Mia Timofte, Teresa Usai Wie nehmen wir unser alltägliches Umfeld wahr – und was übersehen wir dabei? Seit 2019 erforschen Studierende des Fachbereichs Kunst der Bergischen Universität Wuppertal im Kurs „Fotografie II“ bei Christoph Westermeier ihre Umgebung mit Kamera oder Smartphone. Auf ihren Spaziergängen bewegen sie sich als „Touristen“ über den eigenen Campus und achten auf Nebensächlichkeiten, an denen sie sonst vorbeigehen. Vor jeder Tour entstehen Schlagwörter, die zur Beobachtung anregen: Durchblicke, Zitate, Perspektivverschiebungen, Farbkontraste, Übergänge. Als theoretische Referenz dient Lucius Burckhardt, der mit seinen „Spaziergangswissenschaften“ das Sehen des Alltäglichen prägte. Die Ausstellung zeigt einen Ausschnitt dieser wachsenden fotografischen Erkundungen aus sechs Jahren: zu sehen sind unter anderem ehemalige Studierende, die heute an Kunstakademien in ganz NRW studieren; das Unigebäude zeigt sich als wandelnde Lernmaschine, die ständig renoviert wird. Christoph Westermeier lädt am 27.11.um 18:00 zum Foto-Workshop “Barmen Walk” ein.

RAUM 2

Cordula Sauer ohne Titel, 2023 – 2025

Seit den 1990er Jahren untersucht die Künstlerin in ihrer Arbeit die Beziehung von Menschen zu Räumen. In jüngerer Zeit richtet sich der Blick verstärkt auf Interieurs und Erinnerungsorte. Inspirationsquellen sind Möbelhausprospekte, Fotografien von Wohnungseinrichtungen, Stoffmuster und die Orte der eigenen Biografie. Der künstlerische Prozess gleicht einem Schichten und Verweben. Das Graben in Erinnerungen und das Wühlen in Sammlungen von Bildern und Materialien werden zum Ausgangspunkt für Studien. Beobachtungen des menschlichen Miteinanders f ließen ebenso ein wie Experimente mit Druck-, Mal- und Kratztechniken, die haptische Qualitäten von Stoffen oder Oberflächen ins Bild übertragen. Das Übereinanderlegen von Zeichnungen auf Transparentpapier schafft Bildräume, in denen Figuren, Texturen und Perspektiven ineinander greifen. Peter Piller Es entstehen Kompositionen, die zwischen Abstraktion und erzählerischer Andeutung oszillieren. Sauers Bildwelten eröffnen Räume für eigene Geschichten. Texturen von Stoffen, Couchbezügen oder Teppichböden rufen Erinnerungen wach, während sie zugleich als abstrakte Formen neue Assoziationen ermöglichen.

Corinne Riepert Elastic Kin, 2025 // Elastic Kin nennt die Künstlerin eine Reihe von Textilobjekten, die aus gebrauchter Kleidung entstanden sind. Die Kleidungsstücke findet sie auf ihren Wegen durch Großstädte. Es sind verlorene, weggeworfene und vergessene Textilien. Zu neuen Körpern verbunden, existieren sie unabhängig vom Menschen, tragen aber weiterhin Spuren früherer Nutzung. Diese erzählen von Verwandtschaften und Geschichten, aber auch von globalen Verflechtungen: Lieferketten, Arbeitskräften, Konsumgewohnheiten, von der Flüchtigkeit von Trends und der Spannung zwischen Massenproduktion und Handarbeit. Ein Video erweitert die Arbeit erzählerisch. Als wandelnde Figuren bewegen sich die Elastic Kin durch den urbanen Raum, irritieren mit ihrer stillen Präsenz die Routinen des Konsumalltags und verschmelzen schließlich zu einem kollektiven Textilkörper. Field Recordings aus textilen Umgebungen schaffen eine akustische Ebene, in der Stoff, Klang und Bewegung zu einem Geflecht werden, das Fragmente der Konsumgesellschaft reflektiert und neue Formen von Zugehörigkeit imaginiert. Corinne Riepert bietet am Sa 15.11. ab 14:00 einen kostenlosen Workshop in der Kunsthalle Barmen an, bei dem es um experimentelle Textproduktion zum Thema Textil geht. Der Workshop dauert etwa 5 Stunden. Melden Sie sich gerne über kontakt@kunsthallebarmen.de an, wenn Sie teilnehmen möchten!

Peter Piller Hochschulzeichnungen, 2016–2023 Courtesy of Galerie Barbara Wien

Die Lehre an Universitäten, Hochschulen und Akademien besteht nicht nur aus Seminaren, Kolloquien und Vorlesungen, sondern auch aus akademischer Selbstverwaltung mit langen Dekanatstreffen, Konferenzen und endlosen Bahnfahrten. Peter Piller, der von 2006 bis 2018 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und seit 2018 an der Kunstakademie Düsseldorf lehrt, hat diesen Alltag in ein künstlerisches Projekt umgewandelt. Auf Briefkopfpapieren, Bahntickets und Hotelblöcken gibt er mit den Hochschulzeichnungen einen tagebuchartigen Einblick in das Leben eines Lehrenden. Die Zeichnungen sind assoziative Gedanken, die zum Tagträumen einladen.

Lennart Schneider Ohne Titel, 2024

Lennart Schneider untersucht in seiner Arbeit das Verhältnis zwischen seinem Körper und einer Parkbank. Mit komödienreifem “Deadpan” Gesichtsausdruck, also völlig emotionslos, erprobt er zahlreiche Haltungen und betont so die Absurdität seines Versuchs lakonisch. Die Arbeit bezieht sich auf Valie Exports Werkreihe Körperfigurationen, in der sich die Künstlerin in den 1970er Jahren mit Körper, Raum und gesellschaftlichen Normen auseinandersetzte. Auch Schneider nutzt unbequeme, ungewöhnliche Posen, um über Körperbilder und soziale Rollen nachzudenken. Seine Fotografien erinnern zugleich an Menschen ohne festen Wohnsitz, die Parkbänke als einzigen Ort der Ruhe oder Begegnung nutzen und sich dabei ständig den Blicken anderer ausgesetzt sehen. Heute werden viele dieser Orte durch Stadtgestaltung so verändert, dass längeres Verweilen kaum möglich ist. Damit verweist Schneiders Arbeit auf Kontrolle, Ausschluss und den Verlust öffentlicher Aufenthaltsräume.

Peter Piller Schlaf, 2009-2011

„Schlaf“ vereinigt in einem Künstlerbuch 38 ganzseitige Fotografien, die Peter Piller im Schlaf zeigen. In der Kunstgeschichte wird der Schlaf immer wieder als mythischer Moment thematisiert und auf vielfältigste Art künstlerisch bearbeitet. Während beispielsweise der jugoslawische Künstler Mladen Stilinović 1978 eine Serie schuf, die ihn beim Schlafen zeigt und mit dem Titel „The Artist at Work“ versah, öffnet Piller mit seiner Serie Schlaf den Diskurs zu Intimität und Autorenschaft. Die Fotos wurden von seinem damals achtjährigen Sohn aufgenommen und bestechen in ihrer Direktheit. Peter Piller hat sich bewusst für die Form des Künstlerbuchs entschieden, um den privaten Rahmen der Bilder zu wahren.

RAUM 3

Bastian Hoffmann FLATSIX, 2019

In seiner “Porschepfütze” verdichtet Bastian Hoffmann seinen konzeptuellen Umgang mit dem ideellen Wert von Ding auf eindrucksvolle Weise: Der Aluminium-Motorblock eines Porsche wurde eingeschmolzen und zu einer scheinbar zufälligen, amorphen Form gegossen. Die Form gleicht einer banalen Pfütze, flach, silbrig glänzend, ohne Funktion.Die Arbeit spielt mit der Umwertung eines Symbols für technische Präzision und Luxus. Was einst Hochleistungsmaschine war, ist nun gegossene Trägheit und somit ein „technischer Totalschaden“ in ästhetischer Veredelung. Hoffmanns subtile Ironie bleibt präsent: Die „Pfütze“ als Überrest eines fast schon mystisch aufgeladenen Objekts stellt Fragen nach Form, Bedeutung und dem Verhältnis von Zerstörung und Schöpfung in der Kunst.

Bastian Hoffmann How to turn a Porsche into a painting, 2023 In seiner Arbeit untersucht Bastian Hoffmann das Verhältnis von Wert, Materialität und Kunstproduktion. Ausgangspunkt ist ein Porsche Cayenne, das Symbol für Luxus und Status schlechthin, der in einem aufwändigen Prozess zu Staub verwandelt wird. Aus Metall, Plastik, Gummi und Glas entstehen Pigmente, die Hoffmann zu monochromen Gemälden verarbeitet. Diese radikale Geste ist zugleich performativer Akt und konzeptueller Kommentar: Was geschieht, wenn ökonomischer Wert zu ästhetischem „Wert“ wird? Wie verwandelt sich ein Symbol für Mobilität und Besitz in ein kontemplatives Bild? Mit Bezug auf DIY-Kultur und Selbstermächtigung fragt Hoffmann humorvoll, ob Kunst auch eine Frage des richtigen Tutorials sein kann. Hinter der Ironie allerdings steht ein höchst präziser Prozess: Die Transformation des Porsche ist technisch, logistisch und konzeptuell durchdacht und bleibt doch ein künstlerisches Experiment über Umwertung, Materialfetischismus und Produktionsprozesse.

Andrea Pichl Die Staatssicherheit der DDR, 2024 Courtesy of Galerie Nagel Draxler

Andrea Pichl nutzt Zeichnungen, Fotografien und Archivmaterial, um historische Entwicklungen sichtbar zu machen. In ihren Installationen verbindet sie gefundene Elemente zu einer kritischen Reflexion über Architektur, Ökonomie und gesellschaftliche Beziehungen. Ihre Herkunft und Alltagserfahrung werden dabei zum Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit Geschichte und Gesellschaft. Pichl arbeitet mit alltäglichen, standardisierten Bauformen und Architekturelementen aus DDR-Kontexten, um darin verborgene Strukturen wie Staatsgewalt, Kapitalflüsse und Umbrüche offenzulegen. Im Zentrum der Arbeit steht ein im Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit entdecktes Foto. Es zeigt Mitarbeiterinnen des Geheimdienstes bei einer Yoga-Übung. Die beiläufige Heiterkeit des Moments kontrastiert mit der beklemmenden Realität des Repressionsapparats. Der begehbare Pavillon eröffnet so einen räumlichen Zugang zu Fragen von Privilegien, Kontrolle und Alltagskultur.

Julia Schade The Black Tent of Childlessness, 2025

„The Black Tent of Childlessness“ ist ein typischer Titel für eine Arbeit von Julia Schade, die in ihren Mischtechniken einen weiten Bogen von träumerischen zu abgründigen Momenten spannt. Dabei spielen der Rahmen und die Präsentation eine gleich wichtige Rolle wie die Untergründe, die Julia Schade mit Schellack und Farbstiften bearbeitet. Mythische Figuren, kunsthistorische Allegorien und formsprachen des kollektiven kulturellen Gedächtnisses schaffen Bilder, die eine mehrfache Deutung zulassen. In ihrem Arbeitsprozess bezieht sich Julia Schade auf Das wilde Denken von Claude Levi-Strauss. Dies gibt ihr die Möglichkeit, sich bastelnd der Frage nach künstlerischer Wertschöpfung zu nähern. Julia Schade studierte Kunst an der Bergischen Universität Wuppertal, bevor sie 2021 an die Kunstakademie Düsseldorf wechselte und bei Yesim Akdeniz ihren Abschluss machte. Julia Schade kommt am Do 30.10. um 18:00 zu einem Künstlerinnengespräch in die Kunsthalle.

RAUM 4

Havîn Al-Sîndy A Little Bird Whispered, 2025

A Little Bird Whispered beschäftigt sich mit Lästern als sozialem Phänomen zwischen Nähe und Ausschluss. In seiner Ambivalenz verbindet es Menschen, erzeugt Spannung und verteilt Wissen, während es zugleich Machtverhältnisse, Codes und Zugehörigkeiten formt. Die Arbeit nähert sich dem Thema durch eine prozesshafte Praxis, die Beobachtung, Transformation und Übersetzung verbindet. Ausgangspunkt sind Fragen nach Körpern, Stimmen und Gesten, die Lästern hervorbringen, und den Spuren, die sie im Sichtbaren wie Unsichtbaren hinterlassen. Die Umsetzung entfaltet sich in drei miteinander verwobenen Ebenen. In einem Film bewegen sich Jugendliche durch eine unbestimmte Landschaft, begleitet von skulpturalen Vogelwesen als Sinnbilder für Spannung, Gerücht und Resonanz. Gipsvögel bilden den skulpturalen Teil der Arbeit; sie wirken im Entstehen begriffen und fungieren als stille Zeugen sozialer Praktiken. Eine großflächige Zeichnung übersetzt Vogelstimmen und Kommunikationsfrequenzen in Bewegung und macht Resonanzen sichtbar. Im Ausstellungsraum verweben sich Film, Skulptur und Zeichnung in einem Spiel von Stimmen, Zeichen, Codes und Körpern zu einer dichten Erzählung über das Lästern.

Practic_Transform’25 Künstlerische Grundlagen, Bergische Universität Wuppertal Industrial Design, Katharina Maderthaner, Anja Gronemann, Carolin Reiter, Eric Dute, Sophie Wittig, Evin Gecer, Florian Poulheim, Julian Konrads, Joyce Lyttek, Larissa Bauer, Larissa Herweg, Leonie Blum, Louis Lenz, Peppi Pelkonen, Philip Wistuba, Salome Mattausch, Shirley Lechtenböhmer, Sofiia Fedoriv

Ausgangspunkt dieses Projekts war die DDR-Zeitschrift practic, ein Bastel- und Bau-Magazin, das in Zeiten der Mangelwirtschaft praktische Anleitungen für den Alltag bot. Was damals aus der Knappheit heraus entstand, wurde für die Studierenden im 2. Semester Industrial Design zum Ausgangspunkt für vielfältige künstlerische Arbeiten, in denen ausgewählte Bauanleitungen aufgegriffen, transformiert und weiterentwickelt wurden. Alltags- und Gebrauchsgegenstände erhalten hier eine zweite, oft humorvolle, bizarre oder überraschende Ebene: Eine einfache Sport-Cap verwandelt sich in ein Salzkristallobjekt, ein Schachspiel wird aus Seife gefertigt, Hanteln funktionierten gleichermaßen als Kerzen… Neben der formalen Transformation spielen Materialexperimente eine wichtige Rolle. Mit Eierschalen, altem Brot oder Elektroschrott werden Möglichkeiten der Wiederverwertung erprobt und in neue gestalterische Kontexte überführt. So entstand beispielsweise ein Brotkorb, dessen Hauptzutat selbst altes Brot war. Die Objekte stehen für sich und verweisen zugleich weiter. In neu verfassten Anleitungen wird die Logik der Transformationen festgehalten. Daraus entsteht gleichsam ein neues practic-Heft, das die Arbeiten dokumentiert und als Open-Source-Projekt zur eigenen Weiterführung einlädt.

Kadji Elisabeth Souvenir, 2025

Kadij Elisabeths Zeichnungen gleichen einer Spurensuche nach Herkunft und Familiengeschichte. Sie bewegen sich zwischen persönlicher Erinnerung und kollektiven Narrativen, zwischen Biografie und Geschichte. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit ethnischen Identitäten und die Annäherung an gegenwärtige gesellschaftliche Zustände, deren Ursprung im Kolonialismus liegen. Sichtbar werden dabei vor allem jene Spuren, die diese historischen Strukturen in individuellen Lebensläufen hinterlassen. Das Zeichnen dient Kadji Elisabeth als Werkzeug des Erinnerns. Hierbei geht es aber nicht um die Dokumentation historische Tatsachen, sondern um den Entwurf von Zusammenhängen, die in der Realität nicht existieren. In dieser autofiktionalen Praxis verschränken sich persönliche Geschichten mit größeren kulturellen Verweisen. Kadji Elisabeth Zeichnungen eröffnen einen Raum, in dem Erinnerung, Identität und Imagination miteinander verf lochten werden. Kadji Elisabeth kommt am 06.11. um 18:00 zu einem Künstlerinnengespräch in die Kunsthalle.

RAUM 5

Valerie Feldhaus gut gekaut ist halb verdaut, 2024

Seit ihrem Erststudium an der Universität Wuppertal thematisiert Valerie Feldhaus das ehemalige Wohnhaus ihrer Familie väterlicherseits in unterschiedlichen künstlerischen Medien. So erkundete sie das Haus filmisch, grafisch und erstellte ein fotografisches Verzeichnis der von ihrem Großvater erlegten und ausgestopften Tierpräparate. Seit 2022 studiert sie an der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Peter Piller. In der Arbeit „gut gekaut ist halb verdaut“ stellt Feldhaus in einem filmischen Essay die Fragen: „Wie geht man mit dem Eigentum von Personen nach deren Tod um? Wie führt man Besitztümer von Verstorbenen einem Kreislauf wieder zu?“ Das Video zeigt auf poetische Weise, welche zerstörerischen Handlungen vollführt werden müssen, um ein Edelmetall in den Kreislauf der Wertigkeit seiner ursprünglichen Bestimmung zurückzuführen. Valerie Feldhaus kommt am Do 30.10. um 18:00 zu einem Künstlerinnengespräch in die Kunsthalle.

Seminar „Verzicht“ der HFBK

Friedrich von Borries, Lasse Bork, Merabi Danelia, Vincent Gramss, Matthias Kolle, Tim-Aaron Wiebe Die Installation “Verzicht” entstand an der HFBK Hamburg in einem Theorieseminar über Verzicht. Im Raum stehen große Regale, gefüllt mit farblich sortiertem Müll, aus gegebenem Anlass in den Farben des Wuppertaler Stadtwappens. Die geordnete Anordnung verleiht dem Abfall eine irritierende Schönheit – und zeigt zugleich die Absurdität des uns umgebenden Überflusses. Sie macht sichtbar, wie maßlos wir in unserer Konsumgesellschaft verschwenden: Lebensmittel, Kleidung oder Materialien landen oft schnell und in großen Mengen im Müll. Die Arbeit lädt ein, über den eigenen Umgang mit Ressourcen nachzudenken – und darüber, wie bewusster Verzicht neue Möglichkeiten eröffnet. Von einer Podestleiter aus kann man die Installation überblicken. Auf dem Podest steht ein Schredder: Besucher*innen können ein Wort oder einen Gedanken zum Thema Verzicht aufschreiben und vernichten. So wird Loslassen zu einem gemeinsamen Erlebnis.

Richard Seel Atelierwand, 1856

In Atelierwand gewährt Johann Richard Seel Einblick in die Inspirationsquellen seiner Werke, eine Sammlung unterschiedlichster Gegenstände seines künstlerischen Interesses. Damals wie heute finden sich in Ateliers Hinweise auf die Dinge vor den Werken, auf Vorlagen und Ideenskizzen des künstlerischen Prozesses. Das Atelier wird zur Bühne vielfältiger Zeichen und Verweise. Seel arrangiert Porträtskizzen, Objekte, Bildausschnitte und persönliche Andenken auf einer gedachten Wandfläche. Die Komposition erinnert an eine Collage: Zwischenräume, Schatten und Lichtakzente erzeugen Tiefe und spannende Bezüge. Einige Motive verweisen auf Freundschaften und literarische Interessen, andere auf Erinnerungsstücke und Karikaturen. Seel zeigt in diesem Werk nicht nur sein handwerkliches Können, sondern auch Aspekte seiner Biografie und seines Selbstverständnisses als Künstler im 19. Jahrhundert. Das Bild reflektiert künstlerische Arbeit ebenso wie Fragen nach Identität, Kunst und einem Leben zwischen Bürgertum und revolutionärem Umbruch. Mit freundlicher Unterstützung der F.A.B.U. Freunde und Alumni der Bergischen Universität Wuppertal e.V.

Do Worry Be Happy

Vergangene Ausstellung

Fr., 23. Mai 25 – So., 31. Aug. 25

DO WORRY BE HAPPY 23.5.-31.8.2025 – Ausstellung zu Sorgen, Ängsten und Bewältigungsstrategien, die aus dem aktuellen Weltgeschehen erwachsen

Sorgen, Ängste und Bewältigungsstrategien für all die unangenehmen Gefühle, die aus dem aktuellen Weltgeschehen, der eigenen Vergänglichkeit oder dem Übernatürlichen entstehen schlagen sich in den Installationen, Malereien, Fotografien und Videoarbeiten der aktuellen Ausstellung nieder.

Es werden Arbeiten etablierter Künstler:innen gemeinsam mit Werken aufstrebender Künstler:innen und Kunststudierenden der Bergischen Universität Wuppertal gezeigt.

Künstler*Innen: Svenja Biedenbach, Pink Büchsenschütz, Tudor Ciurescu, Francisco de Goya, Luna De Luca, Frankfurter Hauptschule, Selma Gültoprak, Jonas Habrich, Ivo Kiefer, Jody Korbach, Christiane Möbus, Ben Joy Muin, Daniel Richter, Tim Sandow, Toni Schmale, Nasan Tur, Samira Turan und Rachel Youn

Dass geteilte Sorgen potentiell halbe Sorgen sein können und Ängste zum verbindenden Element zwischen den Besucher:innen werden kann in einer Reihe von Workshops im LAB und über das Rahmenprogramm erlebt werden.

Abb.: Nasan Tur, Hunted, 2023, verschiedene Materialien, verschiedene Maße, VG Bild-Kunst 2025, Foto: Nasan Tur

Fruchtbare Strukturen

Laborausstellung für vernetztes Denken und Handeln

Fr., 24. Jan. 25 – So., 23. Feb. 25

Eröffnung: Fr., 24.01.25, 19:00

Fruchtbare Strukturen

Laborausstellung für vernetztes Denken und Handeln

Eröffnung: Fr., 24.01.25, 19:00

Laufzeit: 24.01. – 23.02.25

Die Ausstellung Fruchtbare Strukturen untersucht Möglichkeiten, die vernetztes Produzieren und Konsumieren im städtischen Umfeld bieten. Dafür nutzt sie die Symbolkraft von Pilzen und Myzelien: Sie sind sowohl wertvolle Rohstoffquellen als auch Impulsgeber für ein vernetztes Denken und Handeln, das unser Zusammenleben in Zukunft positiv verändern kann. Denn oft können einzelne Ideen ihre Wirkung erst durch deren Verknüpfungen entfalten. Dazu entwickeln Künstler*innen und Designer*innen gemeinsam mit Wissenschaftler*innen nachhaltige Praktiken und Prozesse und experimentieren mit neuen Materialien und Formen. Ihre Leitmotive sind Kreislaufwirtschaft und Gemeinwohl.

Fruchtbare Strukturen ist eine Laborausstellung, die Besucher*innen aller Altersstufen zum Mitmachen, Ernten und Probieren einlädt.

Die Ausstellung ist eine Kooperation der Fakultät 8, Industrial Design der Bergischen Universität Wuppertal und dem Verbundprojekt transform.NRW – Mit Kunst, Kultur und Design Nachhaltigkeit gestalten, welches vom Wuppertal Institut und der Fakultät für Design und Kunst der BUW geleitet wird. transform.NRW wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Programm zum Eröffnungswochenende (24.01. – 26.01.25) finden Sie hier

Kuratorinnen der Ausstellung:

Katharina Maderthaner (BUW) und Martina Fineder (BUW)

Beteiligte Studierende, Künstler*innen, Designer*innen und Wissenschaftler*innen:

Linda Skellington

Hanna Hryshko, Yeji Lee, Christian Schreckenberger, Theodor Winter (Folkwang Universität der Künste)

Maria Wildeis

Fungi Orchestra (Larissa Bauer, Leonie Blum, Eric Dute, Sofiia Fedoriv, Evin Gecer, Anja Gronemann, Larissa Herweg, Julian Konrads, Shirley Lechtenböhmer, Louis Lenz, Joyce Lyttek, Salome Mattausch, Peppi Pelkonen, Florian Poulheim, Carolin Reiter, Esra Sophie Wittig, Philip Wistuba)

Rundschau, Studierende Industrial Design BUW (Patrick Bauke, Lana Deleui, Dina El Makrini, Mohamed Gorbel, Ava Hansmann, Paula Herff, Leo Herringslack, Florian Kaufmes, Marten Koch, Hanna von Köver, Benedikt Kreißig, Lasse Kumm, Jörn Läpple, Linxun Li, Linus Micheel, Tobias Möller-Lindenhof, Bent Pollack, Philipp Roling, Christina Sessler, Birger Sendler, Maike Schiffler, Halit Tamer, Yang Wang, Leon Wagner, Helene Wicht zusammen mit Martina Fineder, Christa Liedtke, Felix Fastenrath und Katharina Maderthaner)

Arpad Dobriban

Julia Krayer

Heinrich Weid

Katharina Maderthaner

Stephan Engelke

Space for Sustainability by Design, Folkwang Universität der Künste: Shahriar Assadi, Tom Baffi, Anke Bernotat, Rolf Brändle, Lucas Dieckmann, Steffen Hartwig, Katharina Herbrich, Lena Jean Jäger, Marius Land, Stefan Neudecker, Corinne Riepert, Judith Schanz, Judith Schlupkothen, Robert Schnüll (Artist / Designer in Residence), Johanna Schmeer, Lilli Malou Weinhold (Artist / Designer in Residence), Daniel Wilkens

UWID Materiallabor, Andreas Kalweit

Studio Offsee (Simon Rummenhöller, Paul Bujak, Leo von Boetticher)

transform.NRW: Carolin Baedeker (WI), Eva Eiling (WI), Felix Fastenrath (BUW), Martina Fineder (BUW), Severin Hackspiel (WI), Kim Huber (WI), Katja Kremser (BUW), Christa Liedtke, Anica Luggen-Hölscher (WI), Katharina Maderthaner (BUW), Erica von Möller (BUW)

dform (Andreas Pawlik, Bernhard Poppe, Antonia Klimsza)

Studierende des Masters Strategische Produkt- und Innovationsentwicklung (Jiaxin Gong, Albrecht Hegge, Lars Herzog, Marius Knipp, Finja Kösters, Luca Schouren, Yuliya Sobol zusammen mit Martina Fineder, Fabian Hemmert, Gert Trauernicht und Christa Liedtke)

Utopiastadt Wuppertal

Linda Nadji und Studierende der Fakultät Design & Kunst (Larissa Bauer, Leonie Blum, Eric Dute, Sofiia Fedoriv, Aylin Forneberg, Evin Gecer, Anja Gronemann, Larissa Herweg, Julian Konrads, Ben Joy Muin, Shirley Lechtenböhmer, Louis Lenz, Joyce Lyttek, Salome Mattausch, Peppi Pelkonen, Florian Poulheim)

Weitere Akteur*innen:

Josi Hartmann, Pia Schieren

Sebastian Bartel zusammen mit Studierende der Kunstvermittlung (Svenja Biedenbach, Aylin Forneberg, Aaron Göke, Josi Hartmann, Laura Longerich, Ben Joy Muin, Hilal Oezer, Eva Rosen, Melissa Şerifoğlu, Lukas Ülger, Teresa Usai, Lasse Schimmelpferd, Georgina Leilani Wotte)

LAB Möbel, Studierende Industrial Design BUW (Ece Birdogdu, Emilia Engels, Hanna Feiertag, Jun Feld, Juli Goldenbaum, Mia Hermanns, Vincent Köberl, Semi Nazli, Martin Patt, Leonhard Quack, Anna S. Ronsdorf, Konstantinos Sampanis, Lauritz Scholz, Mathis Schüll, Angelina Tadumi, Laura Thomas, Ary Völker, Mats Wendel zusammen mit Katharina Maderthaner)

Guests of Zentrale-Verteiler-Bar

Christopn Westermeier und Lars Breuer mit Studierenden der Kunst BUW und Peter Behrens School of Arts, HSD Düsseldorf (Aylin Forneberg, Celine Weller, Chiara von Wille, Cindy Kästner, Eva Rosen, Kai, Laura Decken, Lina Haas, Lynn Schockenbäumer, Natascha Bayer, Paul Böse, Rabia Kübra Can, Tine Kloster, Vjosa Maxhuni)

Merle Ibach und Christoph Rodatz und PID-Studierende

Während der Ausstellungslaufzeit bieten wir wöchentlich von Donnerstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm: Beispielsweise können Reparatur-Workshops besucht, mit Bakterien Stoffe gefärbt oder Pilze kunstvoll konserviert werden. Gründer*innen können die Nachhaltigkeitswirkung ihrer Ideen gemeinsam mit dem transform.NRW-Team untersuchen und unser Kunstvermittlungsteam organisiert Führungen für verschiedene Altersgruppen und Interessen auf Anfrage.

Isaac Chong Wai

Performance Falling Reversely (2021-2024), 16:00

Sa., 11. Jan. 25 – Sa., 11. Jan. 25

Zur Finissage am 11. Januar wird die Performance in der Kunsthalle Barmen aufgeführt.

Performance

Isaac Chong Wai, Falling Reversely

11. Januar 2025 um 16 Uhr

Kunsthalle Barmen

Der Konzeptkünstler Isaac Chong Wai (geb. 1990 in Hongkong) arbeitet medienübergreifend, u. a. mit Performance, Video, Installation, Fotografie und Zeichnung. In seinen Arbeiten untersucht er zeitgenössische globale Phänomene und verwandelt Emotionen, Spannungen und Erinnerungen menschlicher Interaktionen in performative Materialität und immersive Erfahrungen. An der Grenze zwischen dem Individuum und dem Kollektiv untersucht er die Verletzlichkeit des Körpers und die inhärente Gewalt in sozialen Systemen und historischen Traumata und imaginiert alternative Mikrokosmen menschlicher Beziehungen. Die Performance Falling Reversely wurde auf der Venedig-Biennale 2024 gezeigt. Sie geht auf rassistische Übergriffe im öffentlichen Raum zurück, die viele Menschen asiatischer Abstammung, darunter auch der Künstler selbst, erfahren haben. Falling Reversely ist ein Versuch, die Bewegungen des Fallens umzukehren – eine berührende, solidarische und empowernde Geste.

Fotos der Performance in der Kunsthalle Barmen von Ben Joy Muin

SHARED SPACES

Auftaktausstellung

Fr., 18. Okt. 24 – Sa., 11. Jan. 25

Die Auftaktausstellung „Shared Spaces“ fordert den musealen Raum heraus und bewegt ihn in den Stadtraum. Die künstlerischen Arbeiten eröffnen Räume für gemeinsames Erleben und Empowerment, für Irritation und Reflexion.

Die Auftaktausstellung „Shared Spaces“ fordert den musealen Raum heraus und bewegt ihn in den Stadtraum. Die künstlerischen Arbeiten eröffnen Räume für gemeinsames Erleben und Empowerment, für Irritation und Reflexion. Die Ausstellung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Zusammenhalt und dem Gefühl, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, zwischen Identitätsbildung, Sprachlosigkeit und dem Hinterfragen gesellschaftlicher Normen und Rituale. Sie ist eine Einladung, die Stärken von Gemeinschaften zu erkunden und einander neu zu begegnen. Zu den eingeladenen Künstler*innen zählen: Sonja Alhäuser, Francis Alÿs, Baltic Raw Org, Monica Bonvicini, Paul Budniewski, common ground, comp_zero, Antje Engelmann, Heiner Franzen, Ivana Franke, Alfredo Jaar, kinesic, Katerina Matsagkos, Rita McBride, Laure Prouvost, Michael Sailstorfer, Isaac Chong Wai und Raul Walch.

Kuratiert von Isabelle Meiffert

18.10.24 – 11.01.25

Baltic Raw Org, Hot Cube public luxury, 2024

Baltic Raw Org hat für den Vorplatz der Kunsthalle Barmen eine Sauna mit integrierter Bar als Ort zum Aufheizen und Austauschen geschaffen.

Raul Walch, Fountain of Knowledge (Be a Frog), 2024

Die Brunnen-Installation lädt dazu ein, sich auf die Bänke der Umrandung zu setzen und am Wasser zu verweilen. Der Boden des Brunnens zeigt eine Hitzekarte, die an die heißesten Tage im Jahr erinnert. Zwischen den farbigen Flächen und der recycelten Umrandung aus alten SUV-Reifen sind Gedanken zum Thema Wasser zu lesen. Eine spielerisch plätschernde Fontäne im Inneren schafft ein akustisches Umfeld, das generationenübergreifende Begegnungen ermöglicht. Durch die Installation sollen das Grundbedürfnis und das Recht auf den Zugang zu dieser lebensnotwendigen Ressource hervorgehoben werden. In Ruhe könnten wir hier auch über ein Grundrechte auf qualitativen öffentlichen Raum nachdenken und über die Verantwortung für den Planeten, der schon seit über 4 Milliarden Jahren von demselben Wasser umhüllt ist.

Alfredo Jaar, Be Afraid of the Enormity of the Possible, 2015

Die an der Fassade leuchtende Neon-Installation zitiert den rumänischen Philosophen Emil Cioran. Be afraid of the Enormity of the Possible verändert seine Lesbarkeit mit dem Kontext. Es kann als Warnung oder aber als das Zelebrieren gesellschaftlicher Möglichkeiten verstanden werden und erinnert uns an die Verantwortung, die wir mit unseren Handlungen wie unseren Nichthandlungen tragen. Vor der Kunsthalle Barmen kündigt sie auch ihr Programm an, das an die gesellschaftsverändernde Kraft von Kunst glaubt.

Sonja Alhäuser, Welcome – Barmen – Bankett, 2024

Die Künstlerin hat Nachbar*innen der Kunsthalle eingeladen, ihr Lieblingsessen zuzubereiten und deren Geschichten mit ihr zu teilen. Mit diesen unterschiedlichen Speisen, die die kulturelle Vielfalt Barmens spiegeln, schafft die Künstlerin ein dreidimensionales Bild, das ihre Geschichten miteinander verbindet. Im Zentrum steht die Așure (dt. „der zehnte Tag“), eine Süßspeise aus dem Nahen Osten, auch bekannt als „Noahs Suppe“. Nach islamischem Glauben geht dieser Brauch auf Noah zurück, der nach der großen Sintflut mit dem letzten Proviant an Bord diese süße Suppe zubereitet hat. Aşure steht für das Teilen und den Neubeginn und wird noch heute in großen Mengen für Familien und Freunde gekocht. Zur Eröffnung von Shared Spaces sind alle Gäste eingeladen, gemeinsam zu essen.

Kinesic, 2024

Im Seminar Design interaktiver Medien mit Kjell Wistoff und Conrad Weise haben Studierende der Bergischen Universität zum Anlass von Shared Spaces diese Installation entwickelt.

Das Projekt beschäftigt sich mit den Abweichungen von zwischenmenschlicher und technikbasierter Sprache. Sogenannte Large Language Modelle wie ChatGPT kommunizieren ausschließlich textbasiert und werden immer häufiger auch als alltägliche Kommunikationspartner*innen genutzt. Wenn wir in einem gemeinsam genutzten physischen Raum unmittelbar kommunizieren, spielt unsere Körpersprache eine wichtige Rolle und gibt Aufschluss über unsere Emotionen. Diese Ebene wird in der Installation Kinesic auf die Kommunikation mit einem*r technikbasiertem*r Gesprächspartner*in übertragen. Kinesic ist ein Paradoxon, welches die Bedeutung der Kommunikation durch Körpersprache im Zeitalter technikbasierter Kommunikation vor Augen führt.

comp_zero, künstlicher Diskurs, 2024

Im Seminar Design interaktiver Medien mit Kjell Wistoff und Conrad Weise haben Studierende der Bergischen Universität zum Anlass von Shared Spaces die Arbeit Künstlicher Diskurs entwickelt.

Zu beobachten sind endlose Diskussionen zwischen zwei Künstlichen Intelligenzen (KIs). Sie als Besucher*innen können Themen einsenden, worauf die KIs ihre Diskussion starten. Diese können tiefsinnig oder absurd werden, von wiederholten Argumenten bis zu sinnlosen Schleifen zeugen. Zwei Monitore zeigen den Verlauf der Unterhaltung in Echtzeit. Das Werk lädt dazu ein, die Interaktion der KIs zu beobachten: Wie ändern sich ihre Positionen? Welche Muster wiederholen sich? Worauf stützen sich die Argumente? Das Projekt befragt Wahrheitskonzepte und Logiken maschineller Kommunikation.

Heiner Franzen, Anchors, 2024

Das Found Footage-Videomaterial von Heiner Franzen zeigt internationale Nachrichtensprecher*innen in Momenten, in denen sie schweigen. Überlebensgroß präsentiert, werden sie zu körperlichen Gegenübern. Sie strahlen Autorität aus, doch ihre Ansagen bleiben aus. Als Betrachter*innen werden wir irritiert auf uns selbst zurückgeworfen: Sind wir nun gefragt? Wer spricht? Wer wird gehört? Und vielleicht ist ein Innehalten in der aktuellen gesellschaftspolitischen Lage auch keine schlechte Variante.

Alfredo Jaar, Teach us to Outgrow Our Madness, 1995

Die Neon-Installation zitiert den japanischen Schriftsteller Kenzaburo Oe, der sich mit diesem Appell an seinen Sohn und damit stellvertretend an eine jüngere Generation richtet. Globale Herausforderungen lassen sich nur generationsübergreifend lösen. Die vor knapp 30 Jahren erstellte Arbeit erscheint heute sehr aktuell.

Courtesy of the artist and Galerie Thomas Schulte, Berlin

Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (making of), 2002

Ausgestattet mit einer Schaufel, haben 500 Menschen in Peru einen Berg um einige Zentimeter versetzt. In der filmischen Dokumentation dieser Aktion werden die Kräfte und Potenziale von Gemeinschaftsaktionen spürbar.

Courtesy the artist and David Zwirner

Isaac Chong Wai, Falling Reversely, 2021-2024

Die Performance Falling Reversely geht auf rassistische Übergriffe im öffentlichen Raum zurück, die viele Menschen asiatischer Abstammung, darunter auch der Künstler selbst, erfahren haben. Falling Reversely ist ein Versuch, die Bewegungen des Fallens umzukehren – eine berührende, solidarische und empowernde Geste. Zur Finissage am 11. Januar wird die Performance in der Kunsthalle Barmen aufgeführt.

Michael Sailstorfer, To the People, 2024

Die künstlerischen Arbeiten des Bildhauers Michael Sailstorfer befragen häufig die Grenzen von Skulpturen.

Ausgangspunkt der Arbeit bildet das 1972 von Joseph Beuys für die Documenta 5 eingerichtete „Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“, in dem der Künstler an einem Tisch, auf dem eine Rose stand, mit Besucher*innen über Ideen der gesellschaftlichen Entwicklung sprach. Für die Ausstellung „To the people“, die 2023 in Teheran eröffnete, ließ Michael Sailstorfer in Erinnerung an Beuys Installation 1000 Rosen im Ausstellungsraum verteilen. Mit seiner ortsspezifischen Arbeit für die Kunsthalle Barmen greift der Künstler die Idee auf und entwickelt ein Kunstwerk, das für das Auge unsichtbar ist. Der Rosenduft füllt den Ausstellungsraum und bleibt doch körperlos. Düfte beeinflussen die Wahrnehmung von Räumen maßgeblich, werden jedoch häufig nicht bewusst wahrgenommen. Rosenduft lässt sich von den meisten Menschen intuitiv erkennen und gilt als Symbol der Zuneigung. Die Reaktion auf den olfaktorischen Reiz ist jedoch individuell. Gerade im Ausstellungsraum, der auf die visuelle Wahrnehmung von Kunst zugeschnitten ist, können Düfte, die sich subtil und scheinbar ursprungslos verbreiten, eine irritierende Erfahrung sein. Obwohl häufig unbemerkt, ist Duftmarketing ein weltweit in fast allen Branchen eingesetztes Werbemittel, das unbewusst mit Marken oder Produkten assoziiert wird. Ein Diffusor, der für diese Form des Marketings eingesetzt wird, verströmt das nach Rose riechende Duftöl in der Ausstellung.

Ivana Franke, We Close our Eyes and See a Flock of Birds, 2013

Diese immersive Lichtinstallation bietet eine intensive Wahrnehmungserfahrung. Wir empfangen kurze Lichtimpulse, die jedes Gehirn unterschiedlich verarbeitet. Dadurch nimmt jede*r Betrachter*in vollkommen unterschiedliche Bilder wahr.

Monica Bonvicini, POWER JOY HUMOR RESISTANCE, 2021

Die vier Schlagwörter der Neoninstallation zitieren das Buch „Rage Becomes Her“ (im Deutschen: Speak out! Die Kraft weiblicher Wut) der US-amerikanischen Journalistin und Frauenrechtsaktivistin Soraya Chemaly. Sie sieht in der Zusammenführung dieser Begriffe das Potential für eine Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse und zeichnet ein Frauenbild, das die Kraft hat, die Gesellschaft in eine freie und offenere umzugestalten.

Courtesy the artist and Sammlung Wemhöner

Rita McBride, marble conduits, 1992

Katerina Matsagkos, Elements, 2020

Dieser eher subtile skulpturale Eingriff in den Raum mit Carrara-Marmor verändert das Raumempfinden in dem scheinbar kontextlosen White Cube und verschränkt sich mit der Arbeit von common ground.

Collection Brenda R. Potter / Courtesy of the artist and Konrad Fischer Galerie

Die Keramik-Installation von Katerina Matsagkos ist eine Reaktion auf den Eingriff von Rita McBride.

Paul Budniewski, nomadic plinth [rotating], 2024 und common ground

Diese ortsspezifische und mobile Skulptur von Paul Budniewski bezieht sich in ihrer Form auf die Geschichte der Textilindustrie Wuppertals. Sie wird von common ground, einer stetig wachsenden, multinationalen und generationenübergreifenden Gruppe von Künstler*innen, Studierenden und Ehemaligen der Kunstakademie Düsseldorf aktiviert.

In hunderte Meter Stoff gekleidet, lädt common ground Teilnehmende ein, sich „einzukleiden“, während sie durch Wuppertal fließen und Barmen und Elberfeld miteinander verbinden. Innerhalb der Ausstellung erweitert sich diese künstlerische Arbeit und verwandelt sich in verschiedene Rollen: Sie ist gleichzeitig Sockel, Plattform, Beobachter*in, Teilnehmer*in, eine Erinnerung, Vermittler*in, Archivar*in, Ansager*in, Begleiter*in, ein Lautsprecher, ein Werkzeug.

Schwebend als verbundener Körper erkunden common ground und nomadic plinth [rotating] den öffentlichen Raum. Seien Sie dabei!

18.10.24, 22 Uhr

19.10.24, 19 Uhr

02.11.24, 21 Uhr

23.11.24, 21 Uhr

14.12.24, 21 Uhr

25.11.01, 21 Uhr

Dauer: 1 Stunde, ohne Anmeldung

common ground: anna budniewski, paul budniewski, micky damm, karla kleinschmidt, christian löffel, katerina matsagkos, rita mcbride, christian odzuck, rosa sarholz, franca scholz, paul schraa, rosa rebecca schubert, jani vrangaki, alexandra waierstall, christoph westermeier, jacobien wiersma, ying yun chen

nomadic plinth [rotating] wurde finanziert durch: The Brenda R. Potter Kunstakademie Düsseldorf Fund for Community, Public Art and Travel

Besonderen Dank geht an Benjamin Reichert für die große Unterstützung bei der Umsetzung dieser Arbeit.

Laure Prouvost, Cooling system 7 (for global warming), 2019

Dieses Kühlungssystem für globale Erderwärmung verknüpft Konzepte der Sorgearbeit auf humorvolle Weise mit nur gemeinschaftlich und generationenübergreifend lösbaren Herausforderungen. So werden Ideen und Gedanken zu Shared Spaces in einen größeren Kontext der Shared Word gestellt.

Courtesy the Artist and carlier | gebauer (Berlin/Madrid)

Antje Engelmann – Tectonics, seit 2018

Diese raumgreifende Arbeit erweitert unsere raumzeitlichen Vorstellungen und setzt sich mit den Auswirkungen unseres Handelns für nachfolgende Generationen auseinander. Sie fragt mit dem Philosophen Armen Avanessian: Wie wollen wir unsere Gegenwart in Zukunft erinnern?

Abb.: Sigurd Steinprinz, 2025

Wuppertal 24h live

Sneak Preview: Erste Einblicke in die Kunsthalle Barmen mit Führung, Workshop & Künstlerinnengespräch

Fr., 13. Sep. 24 – Sa., 14. Sep. 24

Wir freuen uns sehr, erste Einblicke in die Kunsthalle Barmen präsentieren zu können.

Wir freuen uns sehr, erste Einblicke in die Kunsthalle Barmen präsentieren zu können. Das Ausstellungshaus wird am 18. Oktober 2024 mit der Auftaktausstellung „Shared Spaces“ wieder eröffnet. Während 24h Wuppertal live laden wir alle Interessierten sehr herzlich ein, erste Blicke hinter die Kulissen zu werfen.

Den Auftakt macht am 13. September um 16 Uhr Prof. Isabelle Meiffert, die künstlerische Leiterin der Kunsthalle, mit einer Führung zu ersten künstlerischen Arbeiten. Im Anschluss, um 16:30 Uhr, findet ein kreativer Workshop für Kinder ab fünf Jahren statt. Hier können die kleinen Teilnehmer*innen unter Anleitung Marzipan-Skulpturen gestalten, die im Oktober Teil des “Welcome Barmen Bankett” der Künstlerin Sonja Ahlhäuser sein werden.

Am 14. September gibt es um 10:30 Uhr ein Künstlerinnengespräch mit Prof. Katja Pfeiffer und Lena Rüschmann, die im LAB eine Videoarbeit zur Frage als Kommunikationsform zeigt. Im Anschluss wird die Arbeit um Fragen von den Besucher*innen der Veranstaltung erweitert. Um 13 Uhr wird Katja Pfeiffer Ideen und Möglichkeiten rund um das LAB der Kunsthalle Barmen als neuem Lehr- und Lernort für die zeitgenössische Kunstvermittlung vorstellen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen!

Freitag, 13. September

16:00 Uhr Führung mit Kuratorin Isabelle Meiffert

16:30 Uhr Kreativworkshop für kleine Gäste ab 5 Jahren

Samstag, 14. September

10:30 Uhr Gespräch mit Katja Pfeiffer und Lena Rüschmann

13:00 Uhr Vorstellung des neuen Kunsthallen „Lab“ mit Katja Pfeiffer

Abb.: Sonja Alhäuser, 2016